Nato a Roma nel 1880, figlio naturale di Francesco Flugi d’Aspermont, nobile napoletano e di una nobildonna di origine polacca, Guillaume Apollinaire, dopo la rottura del rapporto dei genitori, vive con il padre a Montecarlo, finché nel 1899 si trasferisce a Parigi, dove, per guadagnare, svolge lavori diversi che vanno da un impiego in banca alla collaborazione giornalistica alla scrittura di romanzi pornografici.

A Parigi il giovane Apollinaire diventa amico degli artisti dei movimenti d’avanguardia, in particolare Max Jacob e Picasso, che sostiene con i suoi scritti critici. L’interesse di Apollinaire per l’avanguardia (confermato dal volume I pittori cubisti), si manifesta presto anche nella sua attività poetica, della quale si ricordano i racconti dell’Eresiarca &C. (1910), le raccolte poetiche Alcools (1913), e Calligrammi (1918), oltre al romanzo autobiografico Il poeta assassinato, il dramma Le mammelle di Tiresia. Nel 1917 tiene la conferenza Lo spirito nuovo e i poeti, nella quale delinea la propria idea di una poesia fondata sull’assoluta libertà dello scrittore. Apollinaire si spegne a Parigi nel 1918.

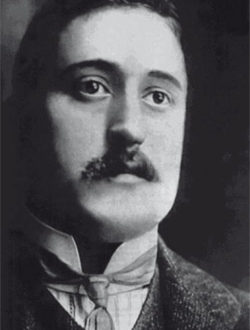

Apollinaire malinconico ne Il ponte Mirabeau

Di particolare interesse risulta la raccolta poetica intitolata Alcools, che riunisce senza alcun ordine apparente testi scritti tra il 1898 e il 1913: essi sono accomunati, come Apollinaire rivela nel titolo dell’opera, da un gusto forte e inebriante per la vita, che si esplica in numerose direzioni, ma soprattutto in un rapporto ora soave, ora gridato con il mondo delle passioni e dei pensieri. L’adesione alle polemiche delle avaguardie e alla poetica cubista non possono però cancellare l’animo nostalgico, triste e rinunciatario del poeta nei confronti della vita, come si evince ad esempio nella poesia Il ponte Mirabeau:

Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna

E i nostri amori

Me lo devo ricordare

La gioia veniva sempre dopo il dolore

Venga la notte suoni l’ora

I giorni se ne vanno io rimango

Le mani nelle mani faccia a faccia restiamo

Mentre sotto

Il ponte delle nostre braccia passa

L’onda stanca degli eterni sguardi

Venga la notte suoni l’ora

I giorni se ne vanno io rimango

L’amore se ne va come quest’acqua corrente

L’amore se ne va

Com’è lenta la vita

E come la Speranza è violenta

Venga la notte suoni l’ora

I giorni se ne vanno io rimango

Passano i giorni e passano le settimane

Né il tempo passato

Né gli amori ritornano

Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna

Venga la notte suoni l’ora

I giorni se ne vanno io rimango.

In questa poesia non si manifesta l’intento eversivo già presente in molti componimenti della raccolta Alcools di Apollinaire, che sarà preponderante in Calligrammi. In questi versi è è ancora forte l’eredità della poesia di fine Ottocento, soprattutto di quella simbolista e con se il motivo che si sviluppa: il passare del tempo e la possibilità di affidarsi alla memoria per non perdere il passato. Proprio al rapporto passato-presente fa riferimento il simbolo del ponte che congiunge le due rive come la memoria collega due età diverse. La malinconia che questi versi suggeriscono è approfondita dalla cadenza di canzone popolare, alla quale si possono ricondurre anche i due versi cantilenanti del ritornello in rima baciata.

Il motivo della memoria è messo a fuoco con una sequela di immagini metaforiche: lo scorrere della Senna, il rintoccare delle ore a un campanile, il sopraggiungere della notte, la fuga costante del tempo. La vita, sembrerebbe suggerire Apollinaire, ha fretta di scomparire; a ciò egli salda una riflessione sul proprio destino: la storia dei sentimenti umani è destinata ad un fugace annullamento.

La breve durata dei sentimenti

La fine dell’amore con Marie Laurencin diventa un emblema della breve durata degli affetti e delle ide. Simile, dolente conclusione è declinata da Apollinaire in un testo al quale è estraneo ogni accenno di disperazione o angoscia; prevalgono invece accenti di umiltà e dolcezza. La fragilità dei contenuti della vita umana si riflette a sua volte in un testo altrettanto fragile, rarefatto, leggero. L’emozione, il sentimento di rimpianto conducono ad una poesia formalmente elementare e tuttavia assai calibrata in ogni dettaglio; il messaggio scivola verso il lettore senza intoppi concettuali, mentre le ripetizioni rallentano e rimandano l’esaurirsi del testo. L’espressione, attraverso un uso accorto delle rime e delle assonanze, è governata da una dizione attenta e suadente. Apollinaire affida perciò la sua sopravvivenza (I giorni vanno io non ancora) all’attività poetica, che risolve l’esistenza nella leggerezza espressiva, nell’eleganza piacevole della forma.

'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera

'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera