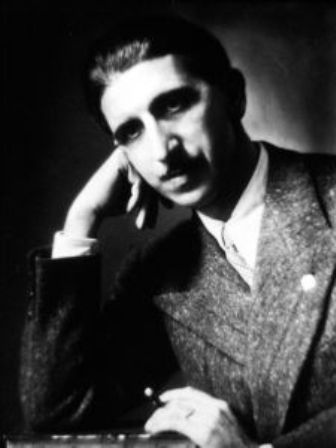

Il nome di Paolo Buzzi (Milano, 15 febbraio 1874 – Milano, 18 febbraio 1956), figura tra i primi “manifesti” di Marinetti e potremmo tranquillamente inserirlo nella tradizione del filone lombardo che ha iniziato con la Scapigliatura e termina con il Futurismo, assumendo una fisionomia nuova: ottimista e fiduciosa nel progresso.

Nato in una famiglia borghese ma con origini legate alle antiche corporazioni familiari, Buzzi si inserisce in una temperie culturale che vede da una parte, gli scapigliati contro quell’etica tipicamente borghese, dall’altra l’ azione del primo socialismo e l’energetismo marinettiamo che vuole dare una voce politica alla civiltà moderna delle macchine.

Paolo Buzzi è un uomo serio, ottimista e con tendenze celebratorie che si ritrovano in tutta la sua opera, dalle “Rapsodie leopardiane” di stampo classicista alle liriche di “Aeroplani” di tendenza futurista, opere caratterizzate da immagini barocche , simboliste, decadenti e dannunziane. I versi di Buzzi sono evocativi, descrittivi o narrativi, liberi o chiusi; i suoi discorsi, come ricorda Giovanni Titta Rosa in Vita letteraria del Novecento, <<più che su argomenti d’arte o di poesia, volgevano di preferenza sulle questioni pratiche, sociali, assistenziali, umanitarie o benefiche della sua carica; una preferenza che pareva ostentata, ma era invece naturale, perchè attingeva aquella serietà di fondo, comune alle sue funzioni di amministratore e alla sua “professione” di poeta>>.

Il poeta lombardo si è imposto nel panorama letterario italiano con lo scandalo provocato negli ambienti ufficiali dalla sua Ode ad Asinari di Bernezzo, il generale colpito da severi provvedimenti per aver tenuto un discorso interventista ai suoi soldati. L’ode portò all’ arresto di Marinetti e dei suoi seguaci. Tra le liriche più orignali ed interessanti di Buzzi figurano: Versi liberi (1913), che al programma dell’anarchico ed egotista Lucini del verso libero andava sostituendo la marinettiana parola in libertà, e L’elisse e la spirale (1915).

Nella prosa il romanzo L’esilio (1905) narra la storia della crisi spirituale della borghesia milanese, crisi che si sviluppa in direzione futurista con La danza della iena (1920) e La luminaria azzurra (1917) in bilico tra i mitologia futurista della città e della velocità e ansia di un racconto che vuole essere contemporaneamente epico, eroico e storico.

Con Bel canto (1916), Paolo Buzzi intende celebrare le virtù tradizionali accostandosi ad un tipo di poesia civile e oratoria, proseguita nei Carmi degli augusti e dei consolari (1920), dove il poeta esalta le grandi figure del Risorgimento, una su tutte quella di Garibaldi.

Buzzi non si fa mancare nulla collabora anche alla fondazione di Roma futurista, alla formazione dei Fasci politici futuristi e fonda nel 1920 il giornale Testa di ferro, il quale, naturalmente, si propone di integrare temi futuristi con quelli eroici e lirici fondendole col mito dell’eroismo guerriero. La sua attività letteraria è prolifica e prosegue con molte opere in versi e in prosa, tra le quali i Canti per le chiese vuote (1930), Echi del labirinto (1931), Canto quotidiano (1933) .

Il poeta svolge anche un’intensa attività teatrale: dalle Sei sintesi sceniche (1917), a Stornellata del 1932, versi liberi, da Il volto della vergine (1936), a La principessa lontana (1938) e a La caccia al lupo dello stesso anno, musicati da Camussi.

'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera

'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera