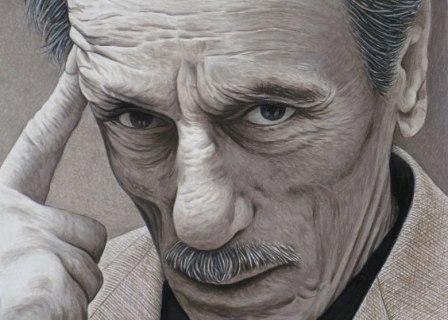

(Napoli, 24 maggio 1900 – Roma, 31 ottobre 1984)

Trent’anni fa ci lasciava Eduardo De Filippo, un gigante del teatro contemporaneo e tra i massimi rappresentanti della drammaturgia popolare. La sua sottile ironia e la sua grande umanità hanno smesso di incantare il pubblico il 31 ottobre 1984.

Prima di affrontare, anche solo in maniera sommaria, un autore prolifico e personaggio cardine della cultura italiana di fine secolo come Eduardo De Filippo bisogna innanzitutto avere ben presente un aspetto: prima c’è Napoli e poi il suo teatro. Eh già perché Napoli è l’unica città del mondo ad avere un “senso scenico” così incredibilmente sviluppato e così profondamente intrinseco al suo stesso essere. Ma “senso scenico” è un termine da non confondere con “teatralità”, sono due aggettivi ben distinti. La “teatralità” comunemente intesa, è semplicemente il gusto per l’eccesso, per l’innaturalezza e per il piacere di stupire; il “senso scenico” invece è la tendenza alla rappresentazione scenica della vita in tutti i suoi aspetti, sia belli che brutti, al fine di esorcizzarla, capirla, renderla più sopportabile ed, al limite, riderci sopra. La fame, i figli, i sogni, la malavita, la famiglia, i vicoli, l’arte di arrangiarsi: sono queste le tematiche cardine del teatro napoletano e non i tormenti dell’alta borghesia tipici della produzione ibseniana, i tarli psicologici dei testi pirandelliani o le tensioni spirituali e morali tipiche del teatro russo. Argomenti all’apparenza semplici, banali ma difficili da universalizzare, generalizzare, che richiedono un vissuto profondo, anche drammatico per poterli eviscerare e trasmettere con la giusta efficacia. È necessaria una contestualizzazione molto forte dei soggetti e dei personaggi con il luogo da cui provengono per poter mettere lo spettatore nella condizione di comprendere il vissuto che la finzione scenica rappresenta. Napoli, con le sue contraddizioni, portentose ricchezze e indicibili miserie rappresenta lo sfondo ideale per questa sorta di “teatro della realtà”.

“Napule è ‘nu paese curioso: è ‘nu teatro antico, sempre apierto. Ce nasce gente ca senza cuncierto, scenne p’ ‘e strate e sape recita’”

È Napoli l’indiscussa protagonista del suo teatro, una Napoli che può essere all’occorrenza “milionaria”, oppure miserabile, tristissima o felicissima, ma sempre e comunque presente come una grande madre che abbraccia, coccola, sgrida o punisce i suoi figli. Dalle farse pulcinellesche alle commedie di Scarpetta, dagli scugnizzi di Viviani alle sceneggiate basate sulla famosa triade “isso, essa e ‘o malament’”, fino all’Assunta Spina di Salvatore Di Giacomo ed ai moderni testi di Eduardo, Napoli è sempre stata il palcoscenico ideale, croce e delizia, per il fiorire di una tradizione teatrale che si perde nella notte dei tempi. Testimonianza di questo indissolubile legame sta nel fatto che tutto il teatro napoletano è scritto e rappresentato in dialetto; sarebbe impossibile anche solo concepirlo in altro modo. Nonostante gli evidenti limiti linguistici battute come “ ‘a dda passa’ ‘a nuttata” o “Te piac’ ‘o presep’?” sono diventate di uso comune travalicando confini cittadini e regionali a testimonianza di una forza e di un’immediatezza non comune. In questo contesto si inserisce il teatro di Eduardo che assorbe e rielabora la tradizione teatrale napoletana, occupando in parte anche un’inquietante zona novecentesca, che appartiene soprattutto ad autori come Pirandello e Beckett, fino a trovarne un minimo comun denominatore che la renda universale e collettiva. Questo minimo comun denominatore sta nell’illusione intesa come pulsione ancestrale che muove le azioni umane. L’illusione di un domani migliore in Napoli Milionaria, l’illusione in un “mondo meno rotondo e un po più quadrato” in Il Sindaco Del Rione Sanità, l’illusione del colpo di fortuna in Non Ti Pago, l’illusione della famiglia in Natale In Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì, Mia Famiglia, un’illusione che puntualmente viene disattesa lasciando il più delle volte l’amaro in bocca o al limite un grosso punto interrogativo. Il teatro del maestro napoletano vuole servire a qualcosa, esso denuncia le piaghe nella società e nei singoli individui, e solo la ‘lingua’ napoletana riesce a rendere al meglio la riflessione sull’ambiguità delle intenzioni nei rapporti umani e le illusioni (La lingua per Eduardo è molto importante perché è espressione della realtà che vuole raccontare, ma soprattutto è memoria).

“Voglio dire che tutto ha inizio, sempre da uno stimolo emotivo: reazione a una ingiustizia, sdegno per l’ipocrisia mia ed altrui, solidarietà e simpatia umana per una persona o un gruppo di persone, ribellione contro leggi superate e anacronistiche con il mondo di oggi”

Ma da dove nasce tale illusione? Nel caso di Eduardo da una condizione esistenziale obiettivamente disagiata che ha caratterizzato la sua vita fin dalla prima infanzia. Nato a Napoli il 24 maggio del 1900, secondogenito di Luisa De Filippo e di Eduardo Scarpetta (i suoi fratelli erano Titina e Peppino), ha sempre mal sopportato il suo status di figlio illegittimo. Il padre, infatti, ufficialmente coniugato con un’altra donna, non ha mai voluto riconoscere i tre fratelli De Filippo, rifiutandosi di dargli il cognome. È vero che il maestro Scarpetta ha sempre mantenuto, date le sue ingenti possibilità economiche, tutti i suoi numerosissimi figli ma è pur vero che la sua assenza come padre ha causato numerosi problemi alla prole. Sebbene a quel tempo, in una città come Napoli, fosse una cosa abbastanza normale essere figli di secondo letto (Totò ad esempio versava nella stessa condizione), Eduardo ha vissuto questa situazione in maniera non pacifica arrivando a sviluppare una corazza fatta di, disincanto e durezza caratteriale. La capacità di illudersi, o meglio, la voglia di illudersi gli è rimasta trovando nelle tavole del palcoscenico il mezzo ideale per metterla in atto. Spinto a recitare fin da bambino nella compagnia del padre e dei fratelli, ha sviluppato negli anni una padronanza assoluta del teatro come mezzo di comunicazione e come mezzo di illusione. La Grande Magia, (che occupa quella zona “inquieta” novecentesca), recita il titolo di una delle sue commedie più famose al cui centro si trova l’utopia dell’amor fedele, ma cos’è la magia se non inganno, stupore, finzione alla fine della quale si torna alla realtà con la consapevolezza che è tutto un trucco, un sortilegio destinato a finire? Un’illusione appunto: il Professor Otto Marvuglia fa “sparire” durante uno spettacolo di magia la moglie di Calogero di Spelta per consentirle di fuggire con l’amante, e fa poi credere al marito che potrà ritrovarla solo se aprirà la scatola in cui sostiene sia rinchiusa. Alla fine la donna ritorna pentita, ma il marito si rifiuta di riconoscerla, preferendo restare ancorato all’illusione di una moglie fedele custodita nell’inseparabile scatola.

Eduardo, che si è sempre definito un “illitterato” ma ha vissuto delle contraddizioni come quella che rappresentata dalla presentazione di un uomo disagiato che ha smarrito il senso dell realtà. riflette su quanto nel teatro si “viva sul serio quello che gli altri recitano male nella vita”, ossia su quante siano le convenzioni e le sovrastrutture che dettano la nostra vita quotidiana: attribuzioni di senso condivise che rendono “reale” ciò che altro non è che frutto di un tacito accordo tra individui che credono nella stessa illusione. E in questo modo ognuno nella vita, come nella scena, si trova a recitare il proprio ruolo e ad avere fede in ciò che più ritiene opportuno nella cieca illusione di detenere la verità a differenza di quanto accade in teatro dove, può sembrare un paradosso, si è più consapevoli dell’assurdità di questa presunzione. In quanti potrebbero riconoscersi in questa geniale opera senza tempo che ci consegna un Eduardo cinico e disincantato, ritrattista di un’Italia statica, prigioniera di circostanze immutabili; un Paese che attua l’autoinganno. Cosa è cambiato oggi?

La magia è bella però, fa sognare, come sognano l’Alberto Saporito de Le Voci Di Dentro, il ladruncolo di De Pretore Vincenzo, la protagonista di Filumena Marturano, il Libero Incoronato di Le Bugie Con Le Gambe Lunghe, il don Gennaro di Gennariniello o il Pasquale Lojacono di Questi Fantasmi!, salvo poi scontrarsi con la dura realtà di un tradimento, della menzogna, della povertà e del bisogno. E’ proprio questa sua capacità di mettere in scena l’illusione, il sogno in forte contrasto con i piccoli eventi quotidiani a fare di Eduardo uno tra i più grandi commediografi moderni. Nonostante la staticità scenica e l’uso del dialetto, Eduardo riesce a catturare l’attenzione dello spettatore per tre atti, grazie ad una forte caratterizzazione dei personaggi, ad una straordinaria mimica facciale e a una maniacale attenzione per l’uso dei vocaboli. Pochi attori in scena, scenografie elementari, trame semplici, ma una straordinaria dialettica che rende ogni dialogo avvincente e costruito su misura per il personaggio. Le parole prendono vita, suscitando ilarità, tensione, commozione, mentre gli attori restano fermi. Il finale di Napoli Milionaria è esemplare in questo senso: i due protagonisti seduti ad un tavolo danno vita ad un finale tragico e commovente.

Gennaro– “Teh… Pigliate nu surzo ‘e cafè…” (Le offre la tazzina)

Amalia accetta volentieri e guarda il marito con occhi interrogativi nei quali si legge una domanda angosciosa: “Come ci risaneremo? Come potremo ritornare quelli di una volta? Quando?”. Gennaro intuisce e risponde con il suo tono di pronta saggezza.

Gennaro– “S’ha da aspetta’, Ama’. A’ dda passa’ ‘a nuttata”. (Da Napoli Milionaria-Atto III)

Parole, gesti, sogni, illusioni il teatro di Eduardo è tutto questo. Rappresenta il superamento del teatro napoletano classico ed il suo sdoganamento presso le platee internazionali ma nonostante il successo, i premi, i riconoscimenti, Eduardo non ha mai dimenticato da dove veniva, quell’intreccio di vicoli e stradine che costituisce il cuore della vecchia Napoli. Non ha mai dimenticato la sua gente, la sua musica, il sole, il mare ed il profumo di Napoli che ha sempre riproposto anche nei lavori della maturità. Non ha mai ambientato commedie in un posto che non fosse la sua città natale; non ha mai usato un altro linguaggio né usato altri personaggi, a dimostrazione di un cordone ombelicale invisibile ed indissolubile con una città che, nel bene e nel male, è stata attrice e spettatrice del suo teatro e della sua stessa vita. Eduardo è immortale; il suo teatro, fatto con onestà e per il quale il maestro ha sacrificato la sua vita, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è immortale. Eduardo è un esempio di dedizione e passione per il proprio mestiere, bel lontano dalla bramosia del successo facile.

“Ho fatto l’attore perché la mia famiglia era una famiglia di attori. La recitazione che vedevo sui palcoscenici di allora non mi piaceva, la trovavo esagerata, finta. Con la presunzione dei bambini ho pensato che avrei fatto molto meglio io, e che Il stavano sbagliando tutto. Per tutta la vita ho sempre voluto fare meglio degli altri, essere più vero, osservare più attentamente la realtà, raccontare meglio di tutti la vita” (E. De Filippo)

'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera

'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera